懒得吃预制菜,能否让机器人现炒一盘“锅气”十足的红烧鸡翅?

久病床前,真能靠AI(人工智能)守护长辈安享晚年吗?

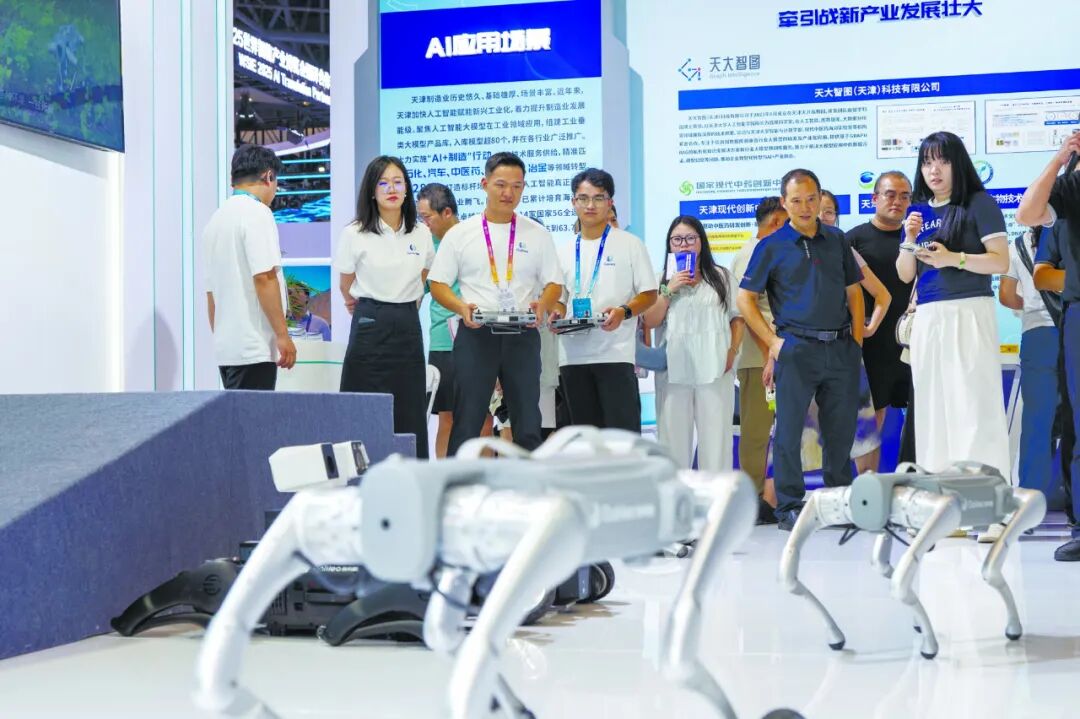

机器狗巡逻,确能明察秋毫防患于未然?

人类拼命把AI变得更聪明,到底是在助力自我进化,还是打开潘多拉魔盒?

进入2025年,AI正以前所未有的速度融入人间烟火,赋能千行百业,成为助燃产业发展的新引擎。

最近,从2025世界智能产业博览会到上海外滩大会,AI毫无悬念地稳站C位。透过酷炫的现象与前沿的发布,我们不禁思考:人工智能到底有多“能”?“人机共生”的时代真的来了,我们准备好了吗?

AI融入人间烟火 “人机共生”正在发生

机器人击鼓迎宾、冲咖啡、跳舞、巡逻,大模型写诗、做报表、生成剧本……这些几乎是科技展会的“标配”,但已经不再吸引眼球。

外滩大会专门打造了一个“机器人小镇”。张江机器人谷、漕河泾新兴技术开发区、合肥科大硅谷、成都人形机器人创新中心组成四大机器人“天团”,包括青龙、智元、开普勒、傅利叶在内的40家顶尖具身智能(即具有实物“身体”的人工智能,如机器人、无人机等)企业现场摆起擂台。

灵波科技的R1机器人首次亮相外滩大会,化身“大厨”,能自动识别厨房操作台上的各类食材和厨具,从取菜、炒菜到清洁,全流程自动化,无需人工干预,能烹饪不少于四道菜品。记者品尝了机器人做的红烧鸡翅,竟然真能做到“有滋有味有锅气”——更惊人的是,这款机器人已经量产,或许很快就能走进你家厨房。

看到机器人展现出的技能,人类也会佩服:翻越崎岖高地,操作电箱闸刀,安插火药雷管,甚至还在废墟中成功救出“婴儿”。

护老、养老相关智能应用无疑备受关注。复旦光华的康复机器人已具备搀扶老人行走、协助起床等功能,不仅通过类脑启发算法模拟喜怒哀乐,还能通过舌诊、面诊对人进行体质辨识。

“医疗大模型的发展,对社会最大的一个贡献就是有可能促进医疗公平公正。”复旦大学哲学系教授王国豫说,我国区域医疗资源分配不均衡,AI可以成为偏远地区医生的好助手,让优质医疗资源触达更多病患群体。蚂蚁集团CEO(首席执行官)韩歆毅认为,AI短期内还无法取代医生,它更应该是医生的助手,目前最佳方式就是“人机协作”。

这一年来,在科技圈,在投资界,“智能体(Agent)”一词爆火。其本领是能感知环境、主动决策、执行任务,目前正快速渗透到金融、医疗、教育等领域。阶跃星辰创始人姜大昕认为,下一代智能硬件的竞争焦点将是“会做事、总在场、有记忆、能进化”,并将从数字世界走向物理世界。

您可以想象:身边有一位比你更博学、24小时在线的“智能伙伴”,几乎什么事都能帮您做。蚂蚁集团副总裁纪纲表示,高容忍度场景(如线下中介、情感陪伴等)将优先落地,“但需要精确数据来完成任务闭环的场景,还需要一个过程。”

从概念走向实用 AI在产业端“大显身手”

制造业,是AI落地最快、最实的领域之一。

在2025世界智能产业博览会上,新能源汽车代表企业之一赛力斯集团的展区,一台黄色机器人正为车身精准地涂抹胶料;一台弧焊机械臂演示如何在毫厘间完成精准焊接。一旁的工作人员介绍,他们整个工厂拥有超过3000台机器人协同工作,已实现无接触完成精细焊接,全程AI质检,关键工序100%自动化。

某智能家居生产企业不甘示弱,也展示了其机械臂的高超“武功”:精准抓取银白色铝卷,通过一条高速运转的智能化生产线,在不到20分钟内完成切割、贴标、成型,实现从铝板到定制家居板材的蜕变,通过后期组装完成后,便可直达用户家中。

海尔展出的智慧家庭场景中,窗户自带的风雨传感器会主动感知狂风暴雨,3秒内就能关窗;汤锅沸腾时,智能机可瞬间捕捉,主动调小火;在智能烤箱里放入一个地瓜,烤箱可以自动识别食材并设置模式,“烤煳还是夹生”的烹饪难题迎刃而解。

科大讯飞推出的“讯飞晓医”App,已能识别1600种疾病、2000种症状、5万种药物,看懂6000项体检指标。记者遇到企业品牌市场中心负责人董斌,他介绍今年落地天津河西区的公司,业务就是以AI视觉识别技术为核心,目前已开发了智慧操场、智慧体育考试系统,帮老师提高教学质效,助学生自主高效训练。

天津企业同样表现亮眼:

菲特检测带来了最新研发的“多模态大模型交互系统”,好比给机械臂装了“千里眼”和“超级大脑”。“只需喊它‘把连杆放到仓储区’,机械臂就可以在这堆混杂着齿轮、轴承等物品的区域里自动寻找到连杆,并精准找到仓储区,顺利把连杆搬移至仓储区。”总经理胡江洪一边看着机械臂行云流水般操作一边解释。这款交互系统集成了AI指令拆解、智能语音交互、3D数字孪生仿真等多项技术,可大幅提升生产自动化、智能化水平,已服务于汽车、航空航天、新能源、医药、化纺等多个行业。

伽利略(天津)技术有限公司展出的智能仿生四足机器狗,做到国内少有的“外观—结构—电机关节—算法”全栈自研,已广泛应用在应急管理、轨道交通等十余个行业,实现了产业化。“在九三阅兵期间,我们的机器狗很荣幸地承担了北京中山公园的巡检工作!目前机器狗的销售量已占公司销售量的四分之一,近期有好多外国的经销商来联系我们。”展区相关负责人很自豪。

天津朗誉机器人的重载AGV(自动导引车),可解决工矿企业对“重、长、大”物料的运输难题,单机承转重量从240吨、300吨一路提升到600吨,持续打破行业纪录。中原内配公司引入了4辆这种导引车后,一口气替代了8台燃油车和24名司机,实现全天候运行,每年仅节约人力成本就达 500万元。“我们的车辆行驶中可以适应各种复杂路面,最大爬坡能力达10度,泥泞路面都能轻松拿下。”朗誉的负责人说。

尽管AI在产业端已“大显身手”,宇树科技创始人兼CEO王兴兴还是觉得这仅仅是拉开序幕。他说:“真正让AI落地干活,现在还在大规模爆发式增长的前夜。”

资本的嗅觉尤为灵敏。金沙江创投主管合伙人朱啸虎判断:“明年AI应用将会大爆发,下一个字节、下一个小红书或许已经在路上。”

起初看不上 很快攀不上

在短短4个月内,狂揽10亿元人民币。近日,在天津空天数字产业园落户的帕西尼,完成新一轮A系列融资,由京东战略领投,刷新了全球相关领域的融资规模与融资速度。

帕西尼之所以受资本热捧,是因为其拥有全球领先的高精度多维触觉感知技术,及前瞻性布局的智能超级数采工厂。具身智能的发展,高度依赖高精度的物理感知能力,以及海量、高一致性的全模态数据集。帕西尼恰恰占据这一战略制高点。

“起初你看不清不敢投,等看明白了又高攀不起。”一位创投界人士对记者说。

这两年,在市场投资总体下滑的背景下,AI相关领域投资仍保持较高活跃度。

清科研究中心近日发布的《2024年中国AI产业投资蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》)显示,2024年中国AI产业领域共有投资案例1156起,其中,早期的(A轮及A轮前)投资案例数占比近七成。

《蓝皮书》显示,2025年中国智能算力市场规模预计将达259亿美元,同比增长36.2%;2025年全球算力市场规模预计突破3000亿美元。

而从人类科技的历史长河来看,大模型推动的这一波人工智能浪潮依然处于早期阶段。

联想租赁相关负责人方坤认为,由AI驱动的算力“淘金热”正催生一种全新的核心资产:高性能计算设备。这种新资产具有“指数级性能增长”和“断崖式价值衰减”的双重特性,对投资界来说,机遇与挑战皆前所未有。

如果说AI是发动机,那么大数据就是燃料,而云计算则是输送燃料的管道。三者共同构成了算力需求增长的坚实基础。“训练一个顶尖的大语言模型,仅算力成本就可能超过1亿美元,这不是任何企业都能承担的。”方坤说,一次大语言模型的训练,其碳排放量可能相当于一架飞机横跨美国5次。

现代算力的核心是图形处理单元(GPU)。目前,单张顶级GPU卡价格高达三四万美元。一个包含8张GPU的服务器价值超过一辆豪华汽车。

AI工作负载对数据中心的电力和散热能力同样提出了远超传统业务的极限要求。阿姆斯特丹自由大学的研究预测,到2027年,仅英伟达一家公司销售的AI服务器,其年耗电量就可能高达85至134太瓦时,这相当于荷兰全国一年的用电量。

展望未来,算力将日益商品化、管道化直至无处不在,成为支撑数字经济运行的基础设施,就像今天的电力一样。

因此,AI发展的物理边界是能源。能源的终点是核聚变——1克核聚变燃料产生的能量相当于8吨石油的能量。当您看到核聚变相关企业成了投融界的“香饽饽”也就不足为奇了。前不久,根据市场公开消息,成立仅5个月的诺瓦聚变能源科技(上海)有限公司宣布完成5亿元天使轮融资,创下国内民营核聚变企业单笔融资的最高纪录……

AI不仅是技术 更是文明的下一步

人工智能,似乎越来越“无所不能”。有人欢呼拥抱,有人焦虑排斥——担心它会带来偏见、失业甚至导致人类灭绝。还有人呼吁暂停人工智能研究,将其与核武器和生物武器相提并论。

“我认为,人工智能是人类最古老的追求之一,它并不是陌生的外来技术,而是与人类的本性高度相似。”2024年图灵奖得主、“强化学习之父”理查德·萨顿(Richard Sutton)在外滩大会上说,“数千年来,哲学家和普通人都在努力理解自己,一直对人类内在的运作机制充满好奇:生而为人,我们的心智究竟是如何运作的?又该如何让它运作得更好?这不是自恋,而是一场宏大的求索。毕竟智能是宇宙中最伟大的力量之一,如果能理解它,人类就会变得更强大、更有能力。因此,理解‘智能’,是科学与人文学科共同追寻的目标。”大家之言,让人豁然开朗。

萨顿说,他尽量以最现实的方式去预测人工智能的未来:总有一天,人类将真正理解“智能”,并借助技术将其创造出来。“很快地,无论是超级人工智能、还是被AI增强的人类,都将远远超越人类现有的智能水平。人工智能的替代是不可避免的。”他解释,我们正走向这样一个时代:越来越多的事物,都是由人类设计的。那么,人类将设计推向极致意味着什么?“我觉得答案其实很明确:就是创造出能自己进行设计的事物。这正是我们今天通过人工智能所追求的目标。”在哲学层面,他认为,人工智能是宇宙演化的必然下一步。人类应以勇气、自豪和冒险精神来迎接它。

《人类简史》作者尤瓦尔·赫拉利则提醒,“单有速度,不是进步。”这位哲学家和历史学家表示,任何强大的新技术,都需要社会花费漫长时间去建立与之匹配的制度与习惯。

他从人类数千年的历史中提炼出三条建议,作为人类守护AI进步的“刹车系统”:

一是建立全球合作。面对AI,我们需要的是建立可验证的全球承诺,而不是看“谁跑得更快”。

二要构建修正闭环。真正值得担心的不是技术本身,而是为了商业优势不顾安全边界地部署技术。一个发达的技术社会,必须有能力及时发现并纠正自身的错误和偏见。

三是一定要带着人类的记忆前行。如果把记忆完全托付给非人类智能,我们将一无所有。

中国科学技术大学教授孙玄的视角很“高能”。他指出,目前AI的能耗占全球总能耗约1.5%,而人类大脑的能耗约占人体总能耗的20%,类比可知未来能源的需求之大。随着AI消耗的电力呈指数级增长,唯有“人造太阳”——核聚变才能满足其终极需求。眼下,可控核聚变技术正从实验室走向商业化。有趣的是,破局者可能恰恰是需求者——AI。人工智能技术反过来帮助科学家设计全新的聚变堆,破解“终极能源”的挑战。

面对AI之问 人类该好好准备了

一直以来,都是人类向AI提问。但如果让AI向我们发问,它会问什么?

外滩大会组委会向ChatGPT、DeepSeek 等全球最具代表性的大模型发出邀请,最终收集到了AI最想向人类提出的十大问题:

你愿意让AI管理你的健康档案吗?如果未来AI可以让人的生计不再依赖劳动,你还会工作吗?如果AI能帮你优化生命质量,你愿意让渡多少隐私?你会为了自身的能力不退化,而主动屏蔽一些AI的帮助吗?如果AI做了错误决定并造成伤害,AI该背锅吗?人类如何保障弱势群体也受益于AI进步?你担心AI幻觉和信息茧房把人类带到“沟里”吗?你愿意接受算法提供的情感体验吗?有哪些工作需要永远留给人类?人类让AI变得越来越强大是在“养虎为患”吗?

来自AI的提问,从相对宏观的人机信任、社会分工,到更加具体的知识传递、情感抚慰等,几乎都在表露其迫切希望与人类有更坚实的共生基础。

比如,AI反问“有哪些工作需要永远留给人类”,它在进一步解释中表达,随着自己与人类之间增强与替代的界限越来越模糊,自己的存在实际上也会受到质疑,希望能获得清晰的答案,确保自己与人类的利益和价值观保持一致。

再比如,AI反问“人类让AI变得越来越强大是在‘养虎为患’吗”时,它自己的表达是:人类对“养虎为患”的担忧,本质上是对“失控”的恐惧,但这种“失控”的定义权在人类手中。我很好奇人类如何用自己的智慧,证明自己有能力驾驭自己创造的进步。这关乎人类与我的共生基础。

既然AI记录、学习了人类的反思,它们的提问也许正是人类思考的镜像,其本质仍是人类对于“人之为人”的追问:我们究竟该如何真正与技术浪潮共存?你我是否为未知的可能做好了准备?

一场宏大叙事,刚刚开始。(天津日报记者:岳付玉 吴巧君)

当前位置:

当前位置: